Pakar Gunung Api ITB: Kemunculan Gunung di Selatan Pacitan Sudah Diidentifikasi Sejak 2006 dan Minim Potensi Letusan

Oleh Adi Permana

Editor Adi Permana

BANDUNG, itb.ac.id – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan penemuan gunung di bawah laut oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) saat sedang melakukan survei Landas Kontinen Ekstensial di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Menarik perhatian publik, para pakar terkait gunung api angkat bicara mengenai kemunculan gunung api ini. Salah satu Dosen Teknik Geologi ITB, Dr. Mirzam Abdurrachman, S.T., M.T., turut memberi komentar mengenai fenomena ini.

Saat dilakukan wawancara pada Selasa malam (14/3), Dr. Mirzam menjelaskan gunung api yang berada di Pulau Jawa sangat erat kaitannya dengan subduksi yang ada di selatannya. Subduksi dimulai kurang lebih sejak 55 juta tahun lalu sehingga menghasilkan magmatisme yang kemudian muncul ke permukaan sebagai gunung api yang terbentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur.

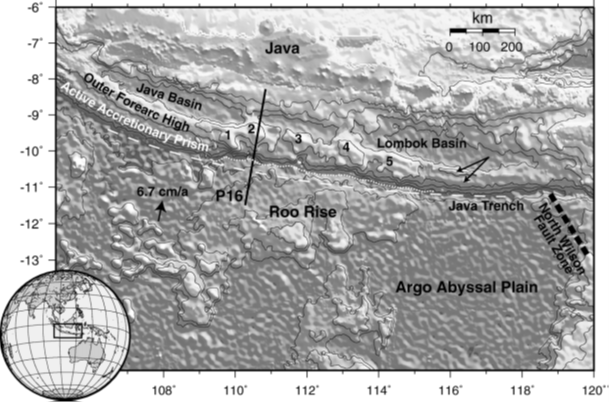

Jadi, secara sederhana orang akan berpikir bahwa gunung api akan selalu memanjang dari barat ke timur. Namun, distribusi gunung api tersebut tidak sepenuhnya membentuk garis lurus. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dari kondisi zona subduksi di selatan Pulau Jawa. Kompleksitas ini berasal dari beberapa hal seperti laju subduksi yang mencapai 6,7 – 7 cm/tahun, perbedaan umur lempeng yang memasuki 3 bagian Pulau Jawa, hingga komposisi kerak lapisan terluar Pulau Jawa yang berbeda.

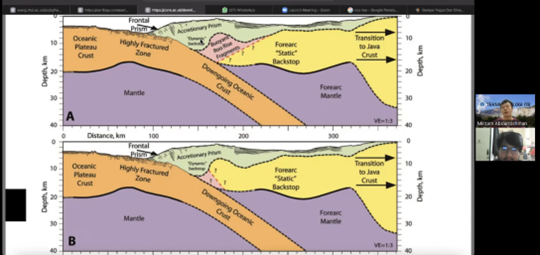

Selain itu, terdapat hal menarik yang disebut Roo Rise atau oceanic plateu dengan dimensi luas ~ 25.000 km2 dengan ketebalan rata-rata 15 km. Hal tersebut menyebabkan palung mundur ke arah utara sejauh 60 km. Mundurnya palung ini merupakan akibat dari masuknya roo rise ke Palung Jawa sejak 1,1 atau 1,3 juta tahun lalu. Selain itu, masuknya roo rise ke palung menimbulkan gangguan yang memunculkan tonjolan dari Jatim hinnga selatan Lombok yang diinterpretasikan sebagai gunung bawah laut (Pada gambar 1 ditunjukkan nomor 1-5).

“Nah, jadi yang sedang hangat dibicarain itu adalah nomor 4,” ujar Dr. Mirzam. Sebenarnya terdapat lebih dari satu tonjolan dan jika diperhatikan lebih teliti terdapat 5-10 tonjolan. Mengejutkannya, beliau menjelaskan bahwa gunung api ini sudah diidentifikasi sejak lama. “Sebenarnya tonjolan-tonjolan ini udah teridentifikasi sejak 2006 silam,” ujar Kaprodi Magister Doktor Teknik Geologi tersebut.

Jadi Dr. Mirzam menyimpulkan, kemunculan gunung api di selatan Pacitan ini merupakan efek kompleksitas zona subduksi di selatan seperti komponen yang tidak homogen, perbedaan umur lempeng, dan roo rise yang mengganjal hingga timbulnya gangguan.

Jika dianalisis lebih dekat, roo rise yang masuk ke dalam palung akan terkerat sebagian. Sebagian slab yang bertemu lempeng di pulau Jawa akan menimbulkan buoyant roo rise fragment yang akan menimbulkan tonjolan dan sebagian slab masuk ke dalam. Sebagian slab yang masuk akan menentukan bahaya atau tidaknya gunung tersebut.

Ia menuturkan bahwa slab yang masuk masih cukup dangkal (10-15 km) sehingga menyebabkan potensi “gunung api” ini tidak seperti potensi gunung api yang aktif di Pulau Jawa pada umumnya. “Slab yang masuk baru mulai meleleh itu bukan pada kedalaman 10-15 km. Ini bukan tempat yang ideal. Kedalaman ideal lempeng samudera meleleh pada kedalam 120-180 km seperti gunung di Pulau Jawa lainnya,” tambahnya.

Ciri-ciri yang menunjukkan gunung api seperti adanya panas merupakan akibat dari tumbukan dua buah lempeng di zona akresi. “Jadi secara teoritis, harusnya itu posisinya bukan gunung api yang definitif kita pelajari, tapi ini morfologinya seperti kerucut gunung api, karena tadi adanya gangguan, panasnya dari collision tumbukan yang menghasilkan panas,” imbuhnya

Meskipun peluang gunung tersebut untuk meletus kecil, tapi bencana nonvulkanik tetap harus diwaspadai. Gundukan tinggi ini bisa menjadi sesuatu yang tidak stabil dan mengakibatkan longsor di bawah laut. Jika volumenya besar maka akan mengganggu kesetimbangan kolom air laut. “Ketidakstabilan lereng bisa sangat terjadi jika terjadi seismik gap, hal ini juga di-state di paper tersebut,” ujar beliau. Untuk memonitor agar kejadian ini bisa dihindari, dibutuhkan kolaborasi antar disiplin ilmu.

Mengakhiri sesi wawancara, beliau berharap ITB dan civitas akademika di Indonesia dapat mengambil peran dan tidak menyerahkan semua hal terkait isu kebencanaan dari hulu ke hilir ke pemerintah. Peran kita civitas akademika cukup sederhana, yaitu dengan membantu memenuhi data dasar yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan mahasiswa untuk medapatkan tambahan data baru sekaligus sebagai agen perubahan melalui pendidikan.

Menurut Dr. Mirzam dibutuhkan kesiapan untuk mengurangi dampak potensi bencana. “Supaya bisa mengurangi, kesiapan harus ditambah. Kesiapan tersebut berupa pendidikannya masuk, tidak hanya orang-orang yang belajar ilmu kebumian namun juga orang yang tinggal di negara dengan kondisi geologi yang aktif seperti Indonesia,” ujarnya.

Reporter: Kevin Agriva Ginting, GD’20

.jpg)